過去の記事一覧

-

私の小さな本棚から酒類の文献を探していたら『ゴーヤー料理60選』なる本が出てきた。著者は松本料理学院院長の松本嘉代子さんである。発行所は月間沖縄社(協力・久米島新聞)で今から19年前の昭和59年となっている。読まれた方々…

-

ご存じであろうか?ミーリンチューのことを。八重山石垣市でも今では殆ど造り手は居ない。私は過去に宮良に居るという話を聞いて部落を訪ね歩いたことがあるが、探せなかった。現在、唯一その昔の風習が受け継がれているのは与那国である…

-

【2003年4月号の続き】八重山泡盛同好会は会長に新垣信行、副会長に黒島安典、伊波剛、事務局長に宮良用峯の各氏で発足した。那覇から高良一沖縄県泡盛同好会長、座間味宗徳副会長が自腹で飛んで来た。また、着任早々「泡盛男」とい…

-

こんな面白い話がある。今から28年前の昭和51(1976)年3月5日に八重山泡盛同好会は発足している。その発足に向けて準備委員側と泡盛メーカ側との交渉が順調に進まなかった。困り果てた会長候補者の新垣信行さんから電話が入っ…

-

〔2003年2月号のつづき〕咲元酒造合資会社の先代、政良さん(故人)にはこんな思い出深い話がある。民族学者の東恩納寛惇氏が昭和の初期頃に文部省から派遣されシャム(現タイ国)を調査した時、かの国の地酒ラオ・ロンを首里の酒造…

-

渓雲起って 日は首里城に沈み 風楼に満ちて 鐘の音万里に響く 泡盛の美酒夜光のに和すれば 忽焉(こつえん)として復酔う通称トゥンジムイこと那覇市首里鳥堀町は首里3カ、つまり崎山、赤田の北東に位置する集落で戦前泡盛製造業者…

-

〔2002年12月号からの続き〕確か以前にもこの欄で書いたおぼえがあるが、私の生まれ育ちは本部町字具志堅で、この町は27ヵ字から成り立っているが、字具志堅と字瀬底は山羊をピージャーと称している。瀬底のピージャーオーラセー…

-

〝過ぎたるは猶及ばざるが如し。″過日の日曜日の朝、那覇市安里の居酒屋うりずんのマスター土屋實幸君から電話がかかった。「本部町伊豆見にピージャー食べに行かんか…」というのである。ピージャー=ヒージャージョーグー(上戸)とい…

-

昔の新聞記者仲間がまた1人黄泉の国へ旅立ってしまった。去る6月17日の蒸し暑い日だった。無類の酒好きで私とは馬が合う友人で、お互いの仕事がそれぞれ終ると農連市場界隈やガーブー川沿いの屋台でよく飲んだものである。私達の青春…

-

ご飯はお済みでしょうか。 今回は端から下品な話題に入ろうと思います…。居酒屋の雰囲気の中では毎晩のように常連仲間たちが泡盛を汲み交わしながら他愛ない話が延延と続くものでありますが、時として為になる話が出てくることもありま…

-

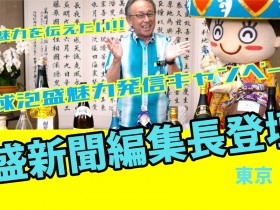

2025-9-17

沖縄県は、飲食店関係者を対象とした「琉球泡盛魅力発信キャンペーン」を令和7年9月から11月まで、東京…

おすすめ記事

-

泡盛検定協会(会長:古賀桃子/事務局:泡盛新聞)は、令和4年5月8日(日)より、泡盛検定3級合格に向…

-

泡盛新聞は、令和2年3月20日(金)、創刊50周年記念事業の一環として、台湾と沖縄を股にかけ活躍する…

-

沖縄には「もあい」という制度があります。

簡単に言ってしまえば、定期的に開催される飲み会のことです…

-

令和元年8月24日(土)、名護市真喜屋の水田にて、地元農家の指導の元、泡盛業界関係者が泡盛原料用長粒…

-

平成30年10月30日(火)、久米島の久米仙(久米島町、島袋正也社長)、瑞泉酒造(那覇市、佐久本学社…

ページ上部へ戻る

Copyright © 泡盛新聞 All rights reserved.