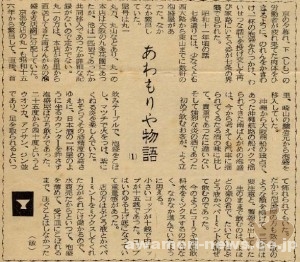

京の夕暮れ、下(しも)の労働者が疲れ果てた肉体をひきするように、のれんをかきわけ、一杯の泡盛をひつかけ、 わいせつな話しを投げ交して再び家路にいそぐ姿が七条の界隈で見られた。

わいせつな話しを投げ交して再び家路にいそぐ姿が七条の界隈で見られた。

昭和11年頃の話。

七条通りには、少なくとも西大路から東山までに数軒の泡盛屋があつた。なかなか繁昌(はんじょう)していた。屋号は丸一丸万、丸山などあり、丸一の本店は大阪の九条花園にあったが、他は一匹狼であったか共同移入であったか詳細な記録がないので定かでない。丸一の方は、本店が首里から直送してきた南蛮甕の泡盛を支店網に分配していた。京都支店の丸一も昭和15~16年から繁昌して、直接、首里、崎山の醸造元から泡盛を輸入していた。

沖縄から大阪商船の独占で、あった沖縄航路の船舶で揺られてきた南蛮甕の泡盛は、今から考えても汽車に揺られてくるたる酒の味に比して、貴重であつたに違いない。そして強烈な炎の酒であった。初めて飲むお客が、よく立飲みテーブルで、泡盛をこぼし、マッチで火をつけ、紫にくねる炎を楽しんでいた。おそらくその酒精度の高さゆえに、日本酒の一杯星のとうに坐るカウンターを許さず泡盛屋は立ち飲みであった。

25度から40度というとウォッカ、アブサン、ジン並であり、足を取られるといって怖れられてもいた。だから泡盛屋の方も数え歌のような額を掲げて、三杯目は要注意と、警報を出していた。

生のままで飲むのは、よほどの豪の者で、たいていはブドウ液かペパーミントを混ぜて飲むのであった。今のようにコーラや清涼飲料水をミックスするのではなく、なかなか進んでいたように思える。

小さいコップが10銭で中コップが15銭であった。コップはいわゆる上げ底になつていて重量感があった。店の方はブドウ液とかペパーミントをミックスしてくれた方がそれだけ儲かるので、水商売だからといって、泡盛を薄めて、受け皿にこぼれるまで、注ぐことはしなかった。

関連記事

最近の投稿

アーカイブ

- open2026年(5)

- open2025年(25)

- open2024年(36)

- open2023年(53)

- open2022年(50)

- open2021年(38)

- open2020年(60)

- open2019年(66)

- open2018年(83)

- open2017年(109)

- open2016年(111)

- open2015年(56)

- open2014年(5)

- open2013年(38)

- open2008年(4)

- open2007年(12)

- open2006年(12)

- open2005年(11)

- open2004年(12)

- open2003年(12)

- open2002年(12)

- open2001年(12)

- open2000年(12)

- open1999年(12)

- open1998年(1)

- open1986年(1)

- open1980年(1)

- open1972年(56)

- open1971年(54)

- open1970年(45)

- open1969年(29)