【寄稿/イベントレポート】琉球泡盛文化の会2025が令和7年8月30日(土)、横浜市にて15年ぶりに開催(文・写/記録作家 上野敏彦)

-

[公開・発行日] 2025/08/31

[ 最終更新日 ] 2025/09/22 - 飲む

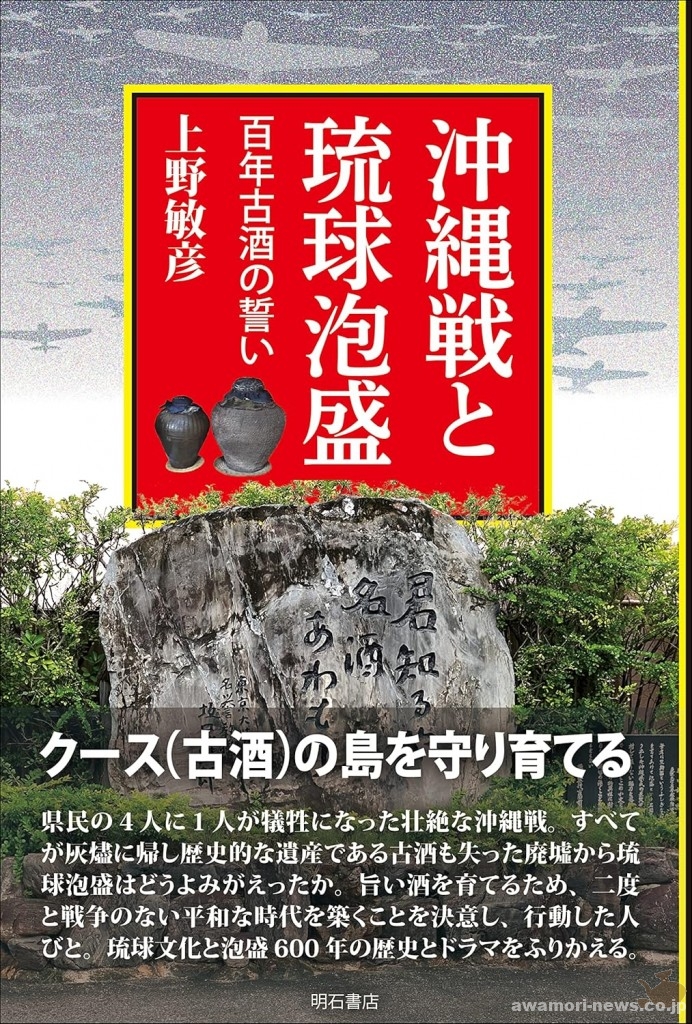

生まれ故郷ヨコハマ。高層ビルが立ち並ぶから行くことはないのだが、桜木町のワシントンホテルへ。『沖縄戦と琉球泡盛』を3年前に出すときお世話になった掛田商店の掛田勝朗、薫さん父娘が営む横浜泡盛文化の会が15年ぶりに琉球泡盛文化の会として復活したからだ。 新しい主役は神奈川県の逗子方面で泡盛普及を進めて来た小杉宗谷さんで、ざっと百人の泡盛ファンか集まった。

新しい主役は神奈川県の逗子方面で泡盛普及を進めて来た小杉宗谷さんで、ざっと百人の泡盛ファンか集まった。

沖縄から10の蔵元が自慢の酒を持って駆け付けたが、当方の顔見ると笑顔を見せたのが、春雨を造る宮里徹さんだ。

特有の甘味を感じさせる美酒を生み出した宮里酒造の苦難の歴史を『闘う島酒』に書かせてほしいと頼んだが、「勘弁してください」と固辞され、島酒の歴史600年を振り返る本になったのだった。

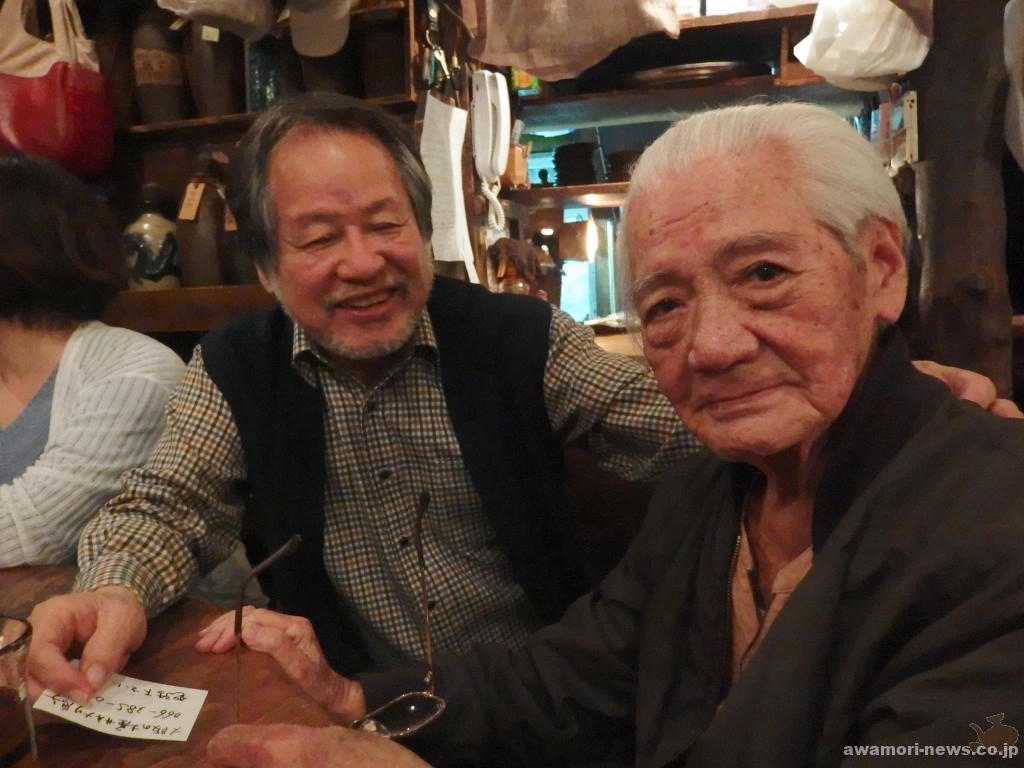

掛田勝朗さんは沖縄の全酒蔵を歩いたから春雨もよく知っているのだった。公的な場には顔を出さない宮里徹さんだが、県酒造組合の副会長に祭り上げられたようだ。「今更申し訳ないです」と呟きながら85歳の今も元気にカチャーシーを踊る掛田さんに感謝状を手渡していた。

当方は沖縄には40年ほど通っているが、こうやって多くの人が集まって泡盛を楽しむ光景に接したことはなかった。

元々戦後の沖縄で人々は洋酒を好み、泡盛は飲み屋でもカウンターの下に隠す酒扱いをしてきた。それを醸界飲料新聞を発行して民族の酒を世に出したのが仲村征幸というガンコな人物だった。

掛田勝朗さんはその影響を受けて横浜泡盛文化の会を始めたのだった。そうした意味でも今回の琉球泡盛文化の会発足を一番喜んでいるのは天上のセイコウさんなのである(^。^)

(文・写/記録作家 上野敏彦)

関連記事

最近の投稿

アーカイブ

- open2026年(2)

- open2025年(25)

- open2024年(36)

- open2023年(53)

- open2022年(50)

- open2021年(38)

- open2020年(60)

- open2019年(66)

- open2018年(83)

- open2017年(109)

- open2016年(111)

- open2015年(56)

- open2014年(5)

- open2013年(38)

- open2008年(4)

- open2007年(12)

- open2006年(12)

- open2005年(11)

- open2004年(12)

- open2003年(12)

- open2002年(12)

- open2001年(12)

- open2000年(12)

- open1999年(12)

- open1998年(1)

- open1986年(1)

- open1980年(1)

- open1972年(56)

- open1971年(54)

- open1970年(45)

- open1969年(29)