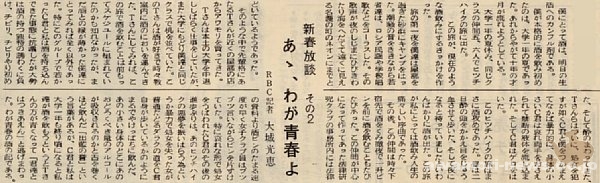

僕にとって酒は、明日の生活へのカンフル剤である。僕が本格的に酒を飲み初めたのは、大学1年の夏であった。あれからやがて10年の才月が流れようとしている。

大学1年の夏休み、同じクラスの仲間5~6人でヒッチハイクの旅に出た。この旅が、現在のような酒飲みにするきっかけを作った。

旅の第一夜を僕達は屋部を過ぎた砂浜にキャンプをはった。潮騒の音をききながら若者達は、ロシア民謡や学校唱歌などをコーラスした。その歌声が夜のしじまに響きわたり、海をへだてて遠くに見える名護の町のネオンにまでとどいているようであった。

そのような中で、先輩格にあたるTさんが近くの屋部の店からアワモリを買ってきた。Tさんは本土の大学を中退し、しばらく仕事をしていたが、また大学にもどり僕達と同じクラスで机を並べていた。

このTさんは酒が好きで、時々教室内に酒のにおいを運んできたTさんにしてみれば、この旅で酒を飲むことは前もってスケジュールに組まれていたのかも知れなかったが、まだ酒との縁が薄かった僕達にとってみれば全く意外であった。

特にこのグループで若かったC君と私は、酒を持ち込んできた事態に抗議したが、大勢は酒の持つ独特の誘惑に負け、チビリ、チビリやり始めた。そして酔のまわってきたTさんらはついに、処女を犯すが如くC君と僕をつかまえて、なかば暴力的に身体の小さいC君は哀れ両手をおさえられて禁断の液体を流し込まれた。そしてC君はゲロをはいた。

このヒッチハイクの旅はまさに酒攻めであった。昼は二日酔の頭をかかえ、目をじゅう血させて歩いた、そして夜になると待っていましたといわんばかりに酒が出た。この旅が私にとっては酒飲み人生の痛々しい序曲であった。

その後、この仲間は時々下宿先で酒をくみ徹夜で一升ビンを前に酒を飲むこともたびたびあった。この仲間が中心になって作ってあった法律研究クラブの事務所内には法律の資料より酒ビンのたまる速度が早く、女子クラブ員はブツブツ言いながらビンを片ずけていた。

特に哀れな形で処女をうばわれたC君のその後の進歩ぶりは、あのヒッチハイクの悪夢を振るいはらう為というか、暴力で処女を失った女が普通たどるダラクの道をC君自身が歩いているかのように、まるでやけっぱちに飲んだ。

あの小さい身体のどこにあのおどろくべき量のアルコールが吸収されるのかと舌を巻くほど飲んだ「出藍の誉」という言葉があるが、C君と私は大学1年も終り頃になると、私達が酒を飲もうというと、Tさんの方が青くなって「君達とはつきあえん」と逃げまわった。わが青春の酒の記である。

(大城光恵)